Метро санкт-петербурга

Содержание:

- Почему так медленно строят?

- Зоопарк ископаемых организмов станции «Московские ворота»

- Как создавалось петербургское метро

- Всеволожский район

- Наземные и кросс-платформенная станции метро Петербурга

- Торонто

- Лучшие музеи Санкт-Петербурга

- Самая глубокая станция долгое время была остановкой-призраком

- Станция Технологический институт — развитие советской науки

- Станция Гражданский проспект — призыв к объединению граждан

- Нарвская

- Метрополитен Санкт-Петербурга чуть не размыло

- Детские достопримечательности Санкт-Петербурга

- Площадь Восстания

- Как на станции метро «Бухарестская» появилась птичка-синичка

Почему так медленно строят?

Это один из самых популярных вопросов о петербургском метро. В Москве за прошлый год открыли 14 новых станций, у нас – только 3 и то с сильным опозданием.

Основная причина прозаична – нехватка денежных средств. Деньги выделяются из бюджета города. В Москве бюджет на развитие транспортной инфраструктуры в 2020 году составит 509,9 млрд. рублей, тогда как в Петербурге – 130 млрд. рублей. Из федерального бюджета средства на строительство петербургского метро не выделяются, вот и приходится сокращать объемы.

Вторая причина – сложные петербургские грунты. Присутствие подземных вод и плывунов приводит к необходимости использования более технологичного и дорогостоящего оборудования, сложным расчетам и работам на большой глубине, что приводит к серьезному удорожанию строительства петербургского метро по сравнению с московским.

Третья причина – недостаток места для строительства вестибюлей. Городская застройка формировалась без учета строительства зданий метрополитена, поэтому теперь приходится выкупать участки, сносить здания или договариваться с собственниками об устройстве вестибюля внутри существующего дома, как, например, в ситуации с со станцией «Адмиралтейская». И это снова приводит к удорожанию проекта.

Изредка раздаются голоса, предлагающие обратить взор властей на развитие наземного транспорта: строить скоростные трамвайные пути, обустраивать выделенные автобусные линии. Это обойдется городу гораздо дешевле. К тому же, как это ни парадоксально, пассажиропоток в петербургском метро год от года уменьшается, что снижает рентабельность и повышает стоимость проезда.

Пока больше вопросов, чем ответов, а петербуржцам остается только ждать. На период 2020-2021 годов не запланировано ни одного открытия новых станций. Те, кто не готов ждать неопределенный срок, а хочет уже сейчас жить рядом с метро, может подобрать подходящий вариант с помощью каталога на нашем сайте.

Зоопарк ископаемых организмов станции «Московские ворота»

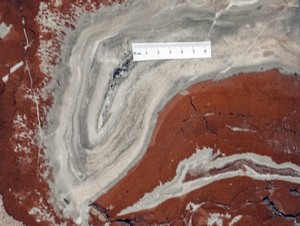

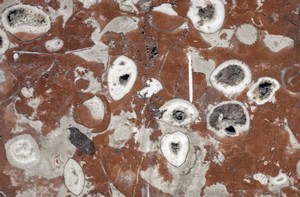

Ирина Юрьевна Бугрова, доцент кафедры осадочной геологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, рассказала нам о совершенно удивительных находках морских ископаемых организмов, которые каждый может разыскать, внимательно рассмотрев облицовку некоторых станций. Такие наблюдения нередко представляют большой интерес не только для начинающего, но и для опытного геолога, так как позволяют изучать особенности окаменелостей на полированных поверхностях большой площади.

В этой геологической газете мы хотим поделиться с вами находками окаменелостей на облицовочных плитах станции «Московские ворота». А чтобы вы могли представить, как выглядели при жизни эти древние животные, рядом мы поместили фотографии их ныне живущих родственников. Если же вы придёте в Палеонтолого-стратиграфический музей Института наук о Земле СПбГУ, то сможете во всех подробностях рассмотреть полностью сохранившиеся скелетные остатки тех организмов, которые в метро можно увидеть только в виде срезов.

Звёздообразный фрагмент морской лилии (фото А. Москаленко)…

…и современные морские лилии (фото lostlab.ru).

Продольный срез одиночной морской губки (фото И. Бугровой)…

…и колония современных губок (фото mir-planeta.blogspot.ru).

Раковина гастроподы (фото А. Москаленко)…

…и современный черноморский брюхоногий моллюск (фото George Chernilevsky).

Раковина древнего моллюска наутилоидеи (фото А. Москаленко)…

…и современный Наутилус (фото OpenCage).

Обломок головоногого моллюска белемнита (фото А. Москаленко)…

…и реконструкция белемнита (илл. ferrebeekeeper.wordpress.com).

Игла ископаемого морского ежа (фото А. Москаленко)…

…и современный морской ёж (фото Xhienne).

Раковины ископаемых брахиопод (фото А. Москаленко)…

…и современные брахиоподы (фото oceana.org).

Как создавалось петербургское метро

Нам повезло получить подземку вторыми после Москвы. Но как мы любим рассказывать, на самом деле метро могло бы первым появиться в нашем городе. Известная история — ее использует сайт метрополитена и различные книги — о некоем купце Торгованове, который в 1820 году предлагал построить под Невой пешеходный тоннель и связать тем самым Адмиралтейство и Васильевский остров. Тогда было сказано: выдать рублей 200 золотом из казны и обязать этого мужчину «впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных». Хотя человек обратился в канцелярию с замечательной идеей: сделать тоннель и облегчить всем жизнь.

Сейчас для нас не так очевидно, как бы это облегчило жизнь: подумаешь, предложил тоннель. А тогда, в начале XIX века, как было перейти Неву? Мостов нет. Вернее, есть, но только в летний период — наплавные: взяли условно несколько лодок, прицепили канатами, стянули — вот тебе и понтонный мост. Зимой лед — прекрасно, спокойно можно передвигаться. А как в межсезонье? Если ты купец и у тебя есть, например, мясная лавка, как тебе доставлять товар, как к тебе попадут посетители? Никак. Поэтому возможность круглогодично ходить под Невой была актуальна. Но мы просто не были готовы ни морально, ни технически, ни культурно.

Проект Петербургского метрополитена Петра Балинского.

Малоизвестный факт, но первая идея появилась гораздо раньше — минимум на шесть лет, когда император Александр I после разгрома Наполеона поехал в Великобританию. Там его познакомили с выдающимися деятелями, которые внесли вклад . Среди них был Марк Изамбард Брюнель, который придумал возводить тоннели с помощью не только кирки и лопаты, но и какой-то маломальской механизации.

Сейчас сложно сказать точно, как выглядела эта встреча, но их познакомили, они друг другу изложили какие-то мысли и обсудили возможности развития Санкт-Петербурга. Тогда прозвучала идея построить что-либо под Невой. Есть даже свидетельства, что Брюнель начал разрабатывать проект. Но в связи с кончиной императора реализовать его не удалось. Зато наработки Брюнеля пригодились — и был построен первый пешеходно-транспортный тоннель под Темзой, который впоследствии превратился в метрополитен.

К метро как к транспортной системе подходили очень долго и старательно, но по разным причинам построить его не удавалось. Во многом влияла и политическая, и экономическая обстановка. Город не стоял на месте, транспорт надо было развивать, а одни только конные упряжки сделать это не позволяли. Рядовые жители не всегда могли себе позволить поездку на конном транспорте и ходили пешком, поэтому расстояние от места работы до места проживания в те годы было относительно небольшим.

Прогресс не стоял на месте. Стали появляться новые виды транспорта, такие как конка, омнибус. Омнибус — это, по сути, такая же карета, только удлиненная (для 15–20 человек — прим. «Бумаги»). Следом — конки, которые поставили на рельсы. Затем трамвай. Это предопределило задержку появления метрополитена.

Первый петербургский омнибус 1832 года.

Пожалуй, первыми, кто серьезно подошел к идее проектирования транспорта, были железнодорожники. В 1837 году построили первую железную дорогу: стало понятно, что железнодорожный транспорт — это перспективно и быстро. Железнодорожники стали новаторами идеи метрополитена, но не подземного, а наземного. Кстати, именно в конце XIX века родилась идея, которая потом воплотилась в современном метрополитене: объединить все вокзалы города. Просто тогда это должна была быть сеть наземных линий. В 1955–1958 годах же возвели одну линию , которая объединила все существовавшие тогда вокзалы — от Балтийского до Финляндского.

Был замечательный проект инженера Петра Балинского, который предлагал сделать наземную систему метрополитена — только не с большими паровозами, а с маленькими паровиками, тянущими за собой небольшое количество вагонов. Это был рубеж XIX–XX веков, требовалось колоссальное количество денег, и никто не знал, насколько быстро это окупится. Так что мы не получили метрополитен первыми ни в Российской империи, ни в России.

Всеволожский район

️«Кудрово» – 2025 год. Появятся два вестибюля на Мурманском шоссе восточнее путепровода Нева.Мало кто знает, что эту станцию начали строить еще в 1980-е годы, но к 1997 году строительство полностью прекратилось, хотя сделано уже было немало.Тогда станция называлась «Народная», поскольку вестибюль по проекту выходил на одноименную улицу. Власти Ленинградской области обращались за финансовой помощью из федерального бюджета, но получили отказ. К счастью, от станции все равно не отказались, лишь перенесли срок на открытия 2025 год.К сентябрю этого года должна быть готова документация по планировке территории для строительства.

Станция наверняка разгрузит метро «Улица Дыбенко», однако к жителям домов в Кудрово будет не так уж и близко расположена. Ближе всех к будущей станции находится ЖК «Вена» — 1,9 км. Самым дальним окажется ЖК «Европейский парк» — 4,4 км.

Инвест-отель «ПРО.Молодость»

от 126 705 р./м2

Улица Дыбенко

21 мин

ЖК «Европейский»

Улица Дыбенко

29 мин

ЖК «Гольфстрим»

Улица Дыбенко

29 мин

ЖК «ПаркЛэнд»

от 166 583 р./м2

Улица Дыбенко

21 мин

ЖК «Геометрия»

от 120 000 р./м2

Улица Дыбенко

33 мин

ЖК «Европейский парк»

от 115 000 р./м2

Улица Дыбенко

32 мин

Наземные и кросс-платформенная станции метро Петербурга

Станции и линии построены просто, традиционно. Есть только несколько важных особенностей местности.

1. Станция Технологический институт (в народе просто Техноложка). Чтобы понять, как она работает, «следите за руками», потратьте минуту, чтобы вникнуть, зато сэкономите потом десять.

Если вы выйдете на станциях Технологический институт-1 и Технологический институт-2 из поезда, перейдете через перрон и сядете в поезд, то вы попадете вовсе не на ту станцию, откуда только что приехали (как это происходит на всех остальных остановках). Например, если едете со стороны Пушкинской, вышли на Техноложке-1 и перешли через перрон, то следующей станцией будет Фрунзенская. А если вы проехали Сенную площадь, вышли на Техноложке-2 и перешли на другую сторону, то затем приедете на Балтийскую (смотрите карту). Понятна логика? Схема станции Технологический институт называется кросс-платформенная. Сделано так для того, чтобы пересаживаться было удобнее.

2. Станции Купчино, Парнас, Рыбацкое, Шушары и Девяткино наземные и напоминают обычные железнодорожные (на фото выше). Поезда выезжают на поверхность и, что самое главное, между ними нет соединяющего их перрона. Это чревато следующим. Если вы туда приехали, то для того, чтобы уехать обратно, вам нужно будет еще раз заплатить за проезд. Вы не сможете просто пересечь перрон и сесть на поезд, следующий в обратном направлении, как на подземных станциях. Один наш знакомый с кем-то встречался в Купчино, чтобы что-то отдать или забрать. Как принято в Петербурге и Москве: люди пересекаются под землей, обмениваются вещами, информацией, деньгами и рукопожатием и дальше каждый едет по своим делам. А в Купчино и Девяткино и пр. это не работает, здесь под землей встретиться нельзя. Вы приехали, вышли из вагона, сделали свои дела, купили снова жетон и только тогда уехали обратно.

Торонто

В метро Торонто стоит проехаться хотя бы ради одной станции — Royal Ontario Museum. После реконструкции в 2008 году она приобрела вид, действительно, филиала музея. Для оформления этой удивительной станции использовались экспонаты Королевского музея Онтарио и Музея Gardiner, которые находятся над ней.

Пассажиры метро здесь могут увидеть культовые символы первых поселенцев Канады, Древнего Египта, артефакты традиционной культуры Китая, культуры тольтеков в Мексике и реликвии Древней Греции. Музейные экспонаты разных эпох даже поддерживают несущие колонны станции, придавая подлинность своей роли удерживания потолка над поездами.

4

Лучшие музеи Санкт-Петербурга

В музеях Санкт-Петербурга хранятся главные музейные сокровища страны. Среди знаменитых музеев – Кунсткамера, Русский музей. Есть и небольшие, но известные культовые музеи, такие как «Котельная Камчатка».

Кунсткамера

Во время «великого посольства» Пётр I узнал о существовании «кабинетов редкостей» при домах монархов и знати в Европе. Он перенял идею и приказал организовать такое собрание и при его дворе. Впервые проект Кунсткамеры упоминается в 1714 году, а строительство нынешнего здания музея завершили только спустя 20 лет. С тех пор коллекция анатомических аномалий разрослась. К ней добавились экспонаты, рассказывающие об особенностях разных народов и территорий.

Не пропустите: 30 лучших музеев Санкт-Петербурга.

Государственный Русский музей

В 1895 году указ о создании Русского музея был подписан Николаем II. Уже спустя 3 года первые посетители смогли ознакомиться с экспозицией. В настоящее время фонды превышают 410 тысяч единиц хранения. Среди экспонатов: живопись, гравюры, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, иконы и архивные материалы. Музей занимает несколько зданий в центральной части города.

Музей Эрарта

Самый крупный частный музей страны и первый музей современного искусства Санкт-Петербурга. Открыт в 2010 году. Постоянная экспозиция насчитывает около 3 тысяч предметов искусства. Среди них живопись, скульптура, аудиовизуальные презентации и инсталляции. Регулярно проводятся временные выставки, театральные постановки, концерты. Музей ставит своей целью открытие новых имён в искусстве.

Артиллерийский музей

История музея начинается в создания Петром I оружейного дома в 1703 году. Собрание военных трофеев и артефактов должно было, по задумке императора, напоминать потомкам о победах России. Экспозиция занимает 3 этажа. Коллекции разделены по темам: инженерные войска, артиллерия разных лет, выдающиеся личности и прочее. Кроме того, крупные орудия и современные артиллеристские установки находятся у стен музея под открытым небом.

Центральный военно-морской музей

Один из самых крупных музеев мира с морской тематикой. Основан в 1709 году, что делает его ещё и одним из самых старых музеев России. Имеет несколько филиалов. Наиболее известный из них – крейсер «Аврора». Фонды насчитывают 700 тысяч экспонатов: флаги, картины, документация, предметы корабельного быта, чертежи, форма, медали. Но больше всего посетителей музея привлекают макеты кораблей, выполненные с ювелирной точностью.

Музей Фаберже

Открыт в 2013 году. Создавался с целью сохранения наследия ювелира Карла Густава Фаберже и для возвращения в Россию утраченных ценностей. Коллекция разместилась в 11 залах дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки. Главные экспонаты – 9 пасхальных яиц, созданных для русской императорской семьи. Всего в фондах музея насчитывается 4 тысячи предметов искусства. Среди них не только работы Фаберже, но и его современников.

Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Реальная угольная котельная, преобразованная в музей в 2006 году. Здесь с 1986 по 1988 год работал кочегаром Виктор Цой. Местные концерты стали легендарными. В котельной снимали фильм «Рок». После смерти музыканта фанаты превратили этот объект в один из мемориалов. Посещение музея с личными вещами Цоя бесплатное. По вечерам иногда проводятся мероприятия, на которые нужно покупать билеты.

Домик Петра I

Император лично контролировал процесс возведения Петропавловской крепости. Поскольку ему нужно было где-то жить, за короткий срок специально для Петра I был построен небольшой дом – первое законченное сооружение будущего города. Внутри всего три комнаты, теперь ставшие музеем. Обстановка осталась неизменной, лишь добавились личные вещи монарха и некоторые детали была того времени.

Самая глубокая станция долгое время была остановкой-призраком

Настоящий ужас для метрофобов.

Настоящий ужас для метрофобов.

Одна из самых известных станций метро Санкт-Петербурга – «Адмиралтейская».

Она является одной из самых глубоких в мире. Причина в том, что на месте ее основания залегают водонасыщенные грунты, в то время как необходимые и удобные для строительства кембрийские глины находятся лишь на глубине более 80 метров.

Начатое строительство в 1994 году было остановлено из-за кризиса. Но главное – не было придумано, как организовать наземный вестибюль.

Проблема была в том,что станция находится в сердце города, где любое сооружение представляет архитектурную и историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.

Строительство в самом центре Петербурга было крайне сложным и продолжительным.

Строительство в самом центре Петербурга было крайне сложным и продолжительным.

Петербуржцы, отправляясь от «Садовой» до «Спортивной», проезжали станцию-призрак. Состав обычно притормаживал, а иногда и останавливался около недостроенной станции (видимо, в целях безопасности). Время в пути на данном перегоне вместо стандартных 3 минут между двумя станциями составляло около 6-7 минут.

Время подъема на поверхность занимает почти 6(!) минут.

Время подъема на поверхность занимает почти 6(!) минут.

Станция была открыта лишь в конце 2011 года, вход был организован на месте снесённого жилого дома.

На сегодняшний день «Адмиралтейская» является третьей по глубине (86 метров) на территории бывшего СССР. Глубже заложены лишь две станции в Киеве.

Станция Технологический институт — развитие советской науки

Расположена на пересечении Загородного и Московского проспектов рядом с Технологическим институтом. Вход в метро встроен в трехэтажное полукруглое здание бежевого цвета, в котором расположено Управление метрополитеном. Это первая кросс-платформенная станция, на которой, чтобы перейти с одной линии на другую, надо только пересечь платформу. Станция имеет два зала, первый из них Колонный, его еще называют Круглым, был открыт в 1955 году в составе первой Кировско-Выборгской линии метро в Санкт-Петербурге, а второй пилонный зал открыт в 1961 году в составе Московско-Петроградской линии. Из первого колонного зала поезда отправляются в южном направлении в сторону станций Балтийская по красной линии и Фрунзенская — по синей линии. Из второго пилонного зала поезда отправляются в северном направлении к станциям Пушкинская и Сенная площадь. В центре Круглого колонного зала расположен переход в пилонный зал.

Стены Колонного зала отделаны светлым Уральским мрамором, а пол — чёрным гранитом. Здесь можно видеть медальоны с изображениями Карла Маркса и Владимира Ленина, а на колоннах — 24 барельефа с изображением ученых, внесших значительный вклад в развитие Российской науки. Это Иван Мичурин и Владимир Бехтерев, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Николай Пржевальский и Михаил Ломоносов, Александр Попов и другие ученые. Особенность станции еще и в том, что она стала первым пересадочным узлом метро Санкт-Петербурга.

Станция Гражданский проспект — призыв к объединению граждан

Относится к немногим станциям метрополитена, имеющим шандоры — металлоконструкции, перекрывающие двери в вестибюль для защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Подземный зал выглядит золотистым, поскольку путевые стены и колонны облицованы желтовато-бежевым мрамором, а торцевые стены и светильники выполнены из анодированного алюминия желтого цвета. В центре торцевой стены расположен бронзовый герб Советского Союза диаметром около трех метров с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», написанным на всех языках бывших советских республик. Изображение герба СССР указывает на связь оформления залов с названием станции метро Гражданский проспект. Интересна также большая люстра в наземном вестибюле в виде розы, выполненной из переплетений металлических спиралей, сходящихся к центру.

Нарвская

Над эскалаторным ходом одной из самых известных станций в “северной столице” – Нарвская – можно увидеть панно с надписью «Слава Труду!». Основная тематика дизайна — великие трудовые рекорды жителей советского государства.

На одной из стен центрального подземного зала сначала было расположено массивное панно, которое носит помпезное название «Сталин на трибуне». Кроме того, по первоначальной задумке архитекторов там было решено установить бюст «вождя всех народов» Сталина.

В начале шестидесятых годов панно было скрыто под мраморной стеной. В отгороженной зоне вначале был зал заседаний. Спустя какое-то время его переоборудовали в пункт машинистов депо станции, который располагается в этом месте до сегодняшнего дня.

Стены пилонов зала декорированы оригинальными борельефами, которые изображают представителей разных профессий.

Метрополитен Санкт-Петербурга чуть не размыло

Проблемный участок «Лесная» – «Площадь Мужества», который стоит очень дорого.

Проблемный участок «Лесная» – «Площадь Мужества», который стоит очень дорого.

Так как Петербургское метро проходит под руслом Невы, строители вынуждены были существенно его углублять.

Его средняя глубина – 50 метров. Для примера, средняя глубина станций в Московском метро составляет всего 22,5 метра.

В 1974 году при строительстве перегонных тоннелей между будущими станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» из-за ошибки проектировщиков произошёл мощный выброс водопесчаной смеси. В итоге, полуторакилометровый участок от места прорыва до готовой станции «Лесная» был затоплен.

Кадр из фильма-катастрофы «Прорыв», который рассказывал о событиях в метро. В реальности таких вещей, конечно, не было.

Кадр из фильма-катастрофы «Прорыв», который рассказывал о событиях в метро. В реальности таких вещей, конечно, не было.

Строителям пришлось поставить на аварийном туннеле две бетонные пробки толщиной в 3 метра каждая.

После продолжительного анализа и обсуждения было решено продолжать строительство по прежней трассе с использованием уже затопленных тоннелей. От помех в виде подземных вод было решено избавиться с помощью жидкого азота. Его планировалось использовать для заморозки грунта.

В итоге, на участок было привезено со всей страны порядка 8 тысяч тонн(!) сжиженного газа, который закачали под землю. После чего затопленный участок туннеля был очищен, укреплён и достроен.

Самый проблемный участок в питерском метро был надолго закрыт.

Самый проблемный участок в питерском метро был надолго закрыт.

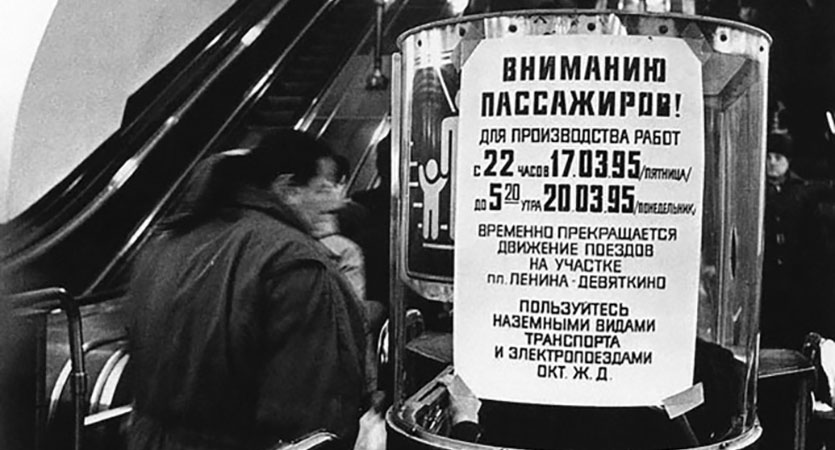

В 1995 году гидроизоляция перестала справляться с подземными водами. За один только месяц тоннели просели на 35 мм: это значение было больше стандартного годового показателя.

Практически постоянно действующие насосы, ночные технологические окна и закрытие перегона на выходные дни не спасали ситуацию.

С 3 на 4 декабря мощный плывун прорвался в нижний тоннель. В аварийном порядке его вновь пытались закрыть «пробками». Но это не останавливало процесс разрушения. В итоге, строителям пришлось полностью затопить два тоннеля.

Перегон «Лесная» – «Площадь Мужества» прекратил своё существование. Для пассажиров был организован бесплатный автобус (N 80).

Восстановить данный переезд, благодаря работам итало-шведского концерна «NCC Impregilo AB», удалось лишь в 2004 году.

Детские достопримечательности Санкт-Петербурга

Среди главных мест, куда можно сходить с детьми, стоит выделить цирк и зоопарк. Интересно будет в океанариуме и в музее «Гранд Макет Россия».

Шоу-музей «Гранд Макет Россия»

Занимает двухэтажное здание 1953 года постройки. Музей представляет собой макет России в миниатюре. Он выполнен в масштабе 1:87. Общая площадь – 800 м². Проект разрабатывался 5 лет. Полноценно музей открылся в 2012 году. Каждые 13 минут над макетом происходит искусственная смена дня и ночи. Движение автомобилей и железнодорожного транспорта максимально приближено к реальному трафику.

Санкт-Петербургский Океанариум

Открылся в торгово-развлекательном комплексе «Планета Нептун» в 2006 году. Проект океанариума разработан Ханну Лайтила – архитектором из Финляндии. В 57 аквариумах содержится 4500 рыб, а также водных животных и беспозвоночных. Объём главного аквариума – 750 тысяч литров. Здесь живут акулы. Со вторника по пятницу по вечерам они участвуют в специальном шоу для посетителей. А днём проходит представление с дрессированными тюленями.

Ленинградский зоопарк

Один из самых северных зоопарков мира. Основан в 1865 году на территории Александровского парка. Дореволюционные постройки не сохранились, однако планировка осталась неизменной. Зоосад разделён на тематические сектора и павильоны. Здесь содержится порядка 3 тысяч животных, относящихся к 665 видам. Разработаны развлекательные программы для детей, а также созданы две контактные зоны с прирученными животными.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк

Первый стационарный каменный цирк России. Здание построили в 1877 году. После революции цирк стал государственным, а его основатели – семья Чинизелли – уехали в Париж, где умерли в нищете. В 2014 году началась большая реконструкция. Количество зрительских мест сократилось, зато в зале стало значительно удобнее. Провели работы по укреплению фундамента и замене купола. Обновлённый цирк открылся в 2015 году.

Площадь Восстания

Площадь Восстания по праву можно назвать петербургскими воротами. Гости, прибывающие на Московский вокзал Санкт-Петербурга, начинают знакомство с городским метрополитеном именно с этой станции. В ее оформлении отражено знаковое историческое событие в жизни России — Октябрьское восстание 1917 года. На круглых медальонах, украшающих пилоны центрального и боковых залов отображены ключевые моменты этого события. До устройства второго входа на торцевой стене в основном зале был размещен барельеф В.И. Ленина. И в то же время белые колонны, светильники в форме подсвечников при входе в центральный зал, лепные карнизы и арки, низкий сводчатый потолок напоминают дворцовые интерьеры эпохи классицизма. За счет необычного светового решения и контраста теплого цвета стен и красного гранитного пола станция выглядит очень светлой и торжественно нарядной.

Как на станции метро «Бухарестская» появилась птичка-синичка

«Бухарестская» не может похвастаться большим потоком пассажиров: домов там немного, но зато есть Автотранспортный электромеханический колледж и торгово-развлекательный комплекс. Большинство учащихся колледжа и жителей окрестных домов знают, что на станции есть небольшое, как говорят, пасхальное яйцо, то есть неочевидный с первого взгляда сюрприз, заранее предусмотренный архитекторами. Это птичка-синичка, сделанная в виде мозаики.

Мозаичное панно на станции «Бухарестская». Фото

На стенах центрального зала есть мозаичный орнамент, где символично показан осенний лес: канва из оранжево-красных вкраплений и в одном единственном месте — синичка. Я даже слышал, что есть такая байка: если ее находишь, можешь загадать желание. Не могу достоверно сказать, так это или нет, но синичка действительно есть. Разработчик мозаичного убранства — Александр Быстров, замечательный петербургский мозаичист, академик Российской академии художеств. Он участвовал в создании убранства большого количества станций нашего города, введенных за последние 30 лет. На «Спортивной», к слову, его известная мозаика посвящена древнегреческим спортсменам — основоположникам современных Олимпийских игр.